扎根田野 问道青山——生态环境学院“生态社会工程”调研手记纪实

发布时间:2025-04-22

调研手记:纸笔间的生态叙事

2025年3月16日至4月12日,中国人民大学生态环境学院师生在福建开展“生态社会工程”咨询服务期间,累计形成153篇手记、5.8万字实录。这些书写在方格纸上的文字,既是生态价值核算的信息载体,更见证着青年学子认知迭代的鲜活轨迹——从山间小路到江畔渔村,从传统村落的改造到生态文明的创新实践,每一篇手记都记录下了他们对自然的敬畏、对生态的思考以及对可持续发展的追求。既有对技术伦理的哲学思辨,也包含记录的三坊七巷调研细节,还有对求学精神的深切感悟。当10名学生的调研手记汇编成册时,一部关于“生态社会工程”人才培养的微观史已然成型。

学术筑基:从代码到现实的认知突破

在福州研究院的理论准备阶段,技术训练与价值思考交织推进。张波教授的统计建模课程引发李尚峰3月19日的深刻反思:“通过今天的学习,我对统计学中‘模型即简化现实’的本质有了更深的认识,也初步掌握了如何利用编程工具提升分析效率。尤其在大语言模型日益发展的背景下,数据建模能力显得尤为重要。”此时,团队正为田野调研建立技术储备。这一认知在后续实践中不断验证:蒋晶菲记录技术突破:“老师还让我们试着下载了docker软件,他能够帮助实现对多个大语言模型的调用。之前,我使用deepseek基本上都是用的网页版,经常繁忙导致体验不佳,而没有使用过深度思考的付费版本。没有能充分发挥大语言模型的优势并让其服务于我,为我所用。”蒋晶菲的体验,也促使其他同学开始探索更高效的科研工具。他们逐渐习惯于利用编程语言构建数据处理流程,这些技能不仅提升了工作效率,更增强了面对复杂环境问题时的应对能力。

技术赋能不仅体现在工具革新,更带来思维方式的进化。沈琬钦在3月20日的研讨中写下警句:“保持技术敏感性之外,也要保留一定的文化判断力和价值判断力”,这一观点在3月21日开课仪式后得到深化。正如其手记所述:“参与本次活动让我意识到,此次调研不仅是课程任务,更是一场系统性的能力训练与价值磨砺。”在这样的认识下,学生们开始在实践中不断检验和调整,他们主动求知,积极实践,为即将到来的田野实战储备“数字弹药”。

田野突围:解码生态方程的实践交响

茶产业小组:从数据困局到价值发现

茶产业小组在3月25日星村镇调研时遭遇现实困境:“镇上的人并非不知道这一困境,他们努力推广特色茶旅,构建文化体验,但是武夷山的光芒太过耀眼,星村镇的声音仍是微弱。”对此,团队成员在4月3日的讨论中形成突破:“张红亮老师提到生态产品的定义和商品策略,比如纯生态产品走高端路线,准生态产品走中端路线,这让我联想到五夫镇的白莲和茶叶,是不是也可以用类似的思路来设计产品。”

戴浩杰在黄村村听到“廖红教授”的名字被茶农反复提起。这位科技特派员行走田埂的故事,让他在手记中写下:“村子里的人提到廖红教授总是很尊敬的,他们说廖红教授不是高高在上的专家,是真正行走在田间地头的科研工作者。我作为一个想要在学术上有所建树的人,我想我的论文不应仅仅停留在纸上,而是植根在孕育希望与奋斗的田野中。”这种认知驱动团队深入星村镇茶产业带,挖掘数据背后的故事,他们开始实地收集茶叶种植、加工、销售的详细信息,并分析消费者需求,逐渐形成“供需双核”模型的构想。

生态文旅小组:古巷里的价值实验

李尚峰在3月26日的五夫镇调研中捕捉到两极现象:“芳芳大姐热情地介绍自家特产——五夫白莲与凤凰蛋药材,并展示手机里过往的微信订单。她告诉我们,古街开发后,游客增多,许多外地游客游览结束后仍加她微信下单购买特产。”而同时段记录显示:“入口处的五夫里文创店,店内陈列着冰箱贴、书签、手账本等产品,设计颇具地方特色。然而,店铺冷清,只有房东老爷爷独自看守。”李尚峰意识到,尽管五夫镇拥有丰富的文化遗产和自然资源,但如何将这些资源转化为游客的消费动力,是需要深入探索的课题。

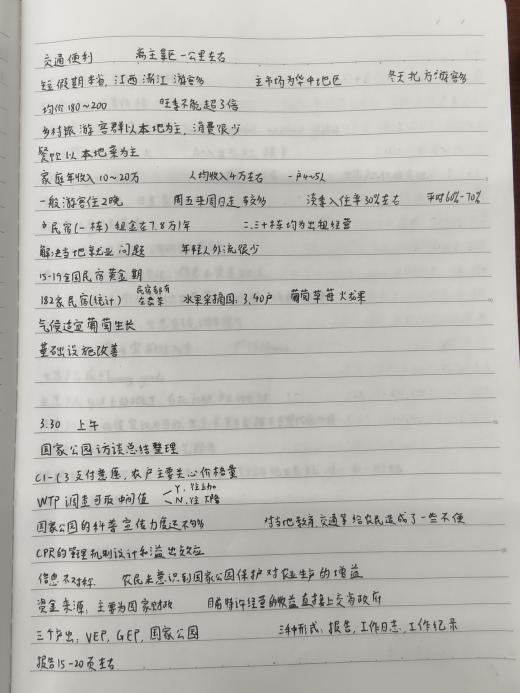

这推动团队在4月10日提出解决方案:“通过区分生态项目、文化项目以及生态文化耦合项目,分别建立相应的核算指标,进而对比不同类型项目的生态价值。”这一突破源于张诗雨3月30日的问卷设计讨论:“在支付意愿(WTP)调查方面提出了一些调整建议,我们认为可以通过从均值开始,然后根据回答逐步调整价格量,进而了解参与者在不同支付水平下的接受度。”团队开始关注五夫镇的市场推广策略,特别是如何更好地结合线上与线下,增强游客体验。

国家公园小组:共治温差的计量探索

3月28日,王宏志团队在国家公园管理局获取关键数据:“我们获取了关于武夷山国家公园的生态资源数据,包括动植物种类、数量及分布情况等,这些数据对于我们研究生态产品价值、分析生态系统服务功能至关重要。”

这与杨尚霖3月29日所发现的现象形成互证:“从调研中发现,如黄村村这类从茶园生态化管理受益的地区,其居民对于国家公园的认识与参与度会更高;而像黄柏村,生态茶园可能未在当地普及,居民对于生态的意识也较低。”这种定量与定性的交叉验证,最终凝练为国家公园小组的“公众参与梯度补偿机制”政策建议。

思维跃迁:手记中的成长图谱

调研手记清晰记录着认知升级的轨迹。蒋晶菲4月6日写道:“赵老师指出我们测算的VEP可能只包含和展现了一部分的成本,同时介绍了获取数据的另一种方式——设计选择实验来分离各个属性。这样会比我们之前用成本收益核算方式更直接的分离出生态属性在人们选择时的价值贡献”,这是对其3月18日技术困惑的跨越式解答。韩晓霞4月12日的总结更具方法论自觉:“我们的调研是从实践中来的;同时,我们的调研成果是到实践中去的,问题对策中提到的每一点都是我们在走访茶农过程中发现的真实问题,都是每天晚上复盘讨论所总结的现实问题。”

戴浩杰3月25日的手记揭示集体认知突破:“这片土地从不缺少深厚的文化底蕴与产业潜力,但少有将游者引入的桥梁。”这种从现象观察到机制构建的转变,在153篇手记中形成清晰脉络——初期多记录困惑与问题,后期则涌现解决方案。这恰好作证了“日调研-晚研讨-周总结”节奏高效循环不仅提升了调研质量,也让同学们自身的能力得到了锤炼,真正实现了林尚立校长所言“咨询服务中心要成为理论创新的试验田,更要成为人才成长的练兵场”。

结语:手写体的生态传承

当团队整理最后一批调研手记时,沈琬钦的记录成为集体写照:“在未来的调研中,我希望能真正做到从问题出发、用数据说话,形成有现实意义的研究成果。”这些沾染着茶渍、雨水和键盘温度的纸业,既是个体成长的年轮刻度,也是中国生态治理的微观样本。当年轻学子们带着这些手记返回校园,一场关于“把论文写在大地上”的精神接力,正在绿水青山间薪火相传。